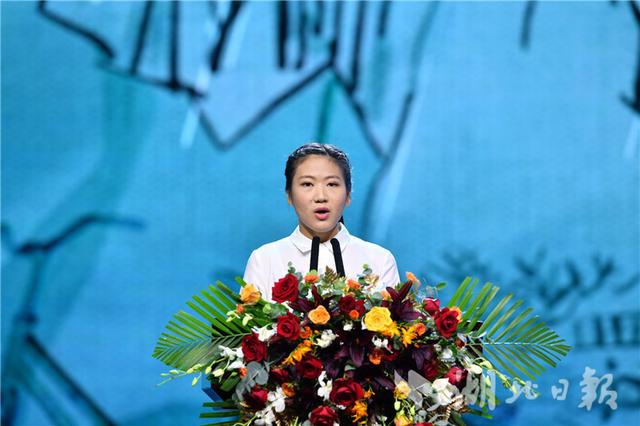

9月27日下午,在湖北省抗擊新冠肺炎疫情先進事跡報告會上,身穿白裙的24歲女孩甘如意,講述她騎行300公里返崗的故事,令聽眾淚目。

甘如意,武漢市江夏區金口街社區衛生服務中心技士。春節前夕,她從武漢回到公安縣老家過年,可剛到家就得知,為控制疫情擴散蔓延,離漢通道已經關閉。情況緊急,武漢最需要醫護人員,同事們一定忙得不可開交。

可所有去武漢的公共交通都停運了,從老家斑竹垱鎮雙河場村到公安縣城的路也封了。

“就是騎自行車,也要回武漢!”甘如意堅定地說。

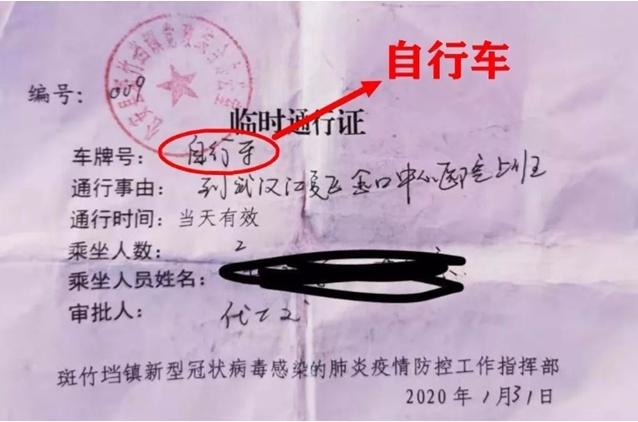

她一邊規劃騎行路線,一邊辦理通行手續。在村委會,工作人員在路條的“車牌號”登記欄里,寫下“自行車”三個字。

爸爸不放心,陪她到騎行到縣城,借宿在親戚家。

在荊州火車站,好心的小店老板幫她找到落腳的地方。

在潛江入城的卡口,警察看了她的通行證和返崗證明很吃驚,得知她是騎車過來的,他們紛紛豎起大拇指:“厲害了,小姑娘!”

2月3號下午6點,她看到了熟悉的金口街。“4天3夜!300公里!我終于回來了!”

聽說了她的故事,同事們紛紛為她點贊。她說,“因為我姓甘,所以不怕苦。”

甘如意說,在這次抗擊疫情中,身邊的醫護人員個個都是英雄,黨員更是哪里危險哪里去,哪里需要在哪里。“抗疫期間,我也光榮地成為一名預備黨員。”

9月8日,她有幸去北京參加全國抗疫表彰大會,現場聆聽習近平總書記的講話,總書記多次動情地為青年一代點贊。總書記說,青年一代不怕苦、不畏難、不懼犧牲,用臂膀扛起如山的責任,展現出青春激昂的風采,展現出中華民族的希望!

聽了總書記的話,回想4天3夜的艱難騎行,她的眼淚止不住淌下來。

甘如意說,在父母眼中,“95后”還是稚氣未脫的孩子,“但我們知道,穿上這身防護服,我們就是戰士,我們必須扛起肩上的這份責任!”

“行動是青春的證明,想用頂風冒雨、騎行返崗的經歷告訴大家,我們青年一代是好樣的、經得起考驗的,千千萬萬個青年奮斗的青春、奉獻的青春、無悔的青春匯聚在一起,就一定能造就一個青春的中國!”甘如意說。

【新聞多一點】

“95后” 女醫生騎車返崗記

這是一張“臨時通行證”,從荊州到武漢,距離300公里,在車牌號位置寫的是“自行車”;

這是一段4天3夜的歸程,不分晝夜、風雨兼程 ,原因只有一個:“盡快返回工作崗位”;

甘如意,24歲,是武漢江夏區金口衛生院范湖分院的醫生。當2月4日一早她出現在醫院大門口時,領導和同事們先是驚訝,后是心痛。“當時膝蓋都腫了,疼得不行。”甘如意笑說,“辦法”總比問題多,經歷了騎自行車、搭車、步行,但從沒想過退縮。

事如其名,甘如意“如其心意”,而參與疫情救治,則是她接下來需要直面的工作。

“我騎車也要回去,騎一段少一段”

“我們科室只有兩人,疫情這么嚴重,我必須要回去。而且另外一位同事58歲了,他已經連續工作十多天,也能減輕他的壓力。”甘如意回憶。甘如意告訴記者,老家在湖北省荊州市公安縣斑竹垱鎮楊家碼頭村。2年前她考到金口中心衛生院范湖分院,成為化驗室的一名醫生。疫情暴發、武漢“封城”時,她剛剛回到老家休假。

“現在返回武漢?太危險了!”父母聞訊后不禁為她捏了一把汗,“距武漢300多公里,現在處處交通管制,長途班車也不發了。怎么去?”

“我騎車去,騎一段就少一段”,甘如意說。“爸爸不放心我,決定陪我先去縣城。”甘如意通過微信聯系院長陳宗勇,拿到了電子版返崗證明,然后騎行11公里到斑竹垱鎮鎮政府去開具鄉鎮一級的通行證明。

記者看到,“臨時通行證”上車牌號一欄寫著“自行車”,通行事由是:“到武漢江夏金口中心衛生院上班。”

甘如意說,“起初我的想法是先去縣城,看能不能攔到車。”

1月31日上午10點,甘如意背上餅干、泡面、桔子出發。“我就帶了一天的補給,需要什么就路上買。有爸爸陪著,這一路都很順利。”甘如意說,“下午3點我們到公安縣城,借住在親戚家。”

“第二天,我不讓爸爸再送了。”甘如意解釋說,“我們在縣城攔過很多司機,但因為交通封閉他們都出不了城。我們還去了附近高速公路一個加油站,找去武漢的順風車。等了好幾個小時,都沒有找到。我覺得不能再等了,就準備騎到荊州再想辦法,那兒車多。”

2月1日上午,甘如意在公安縣疾控中心拿到了縣級通行證明后繼續出發,并于下午1點騎到了荊州長江大橋。“那封路了,不讓自行車通行。我就把車子寄存到一個副食店,打電話給媽媽說,有空就取回去。” 甘如意選擇走過去。

甘如意回憶說,那天從下午3點一直走到天黑,她才從荊州長江大橋走到市區。

“往前走,我總還是有希望到單位的”

記者問,一路上害怕不害怕,有沒有想過干脆回去算了?甘如意說:“退回去,我一點希望都沒有;往前走,我總還是有希望到單位的。”

“最害怕的就是找不到住宿的地方。到荊州的那個晚上,找了好久才找到一個旅館。”甘如意回憶。

2月2日一大早,甘如意稱,她在路邊嘗試攔出租車,攔了十幾輛,但沒有一輛車愿意去武漢。

到了11點,甘如意找到一輛共享單車,靠手機導航,沿318國道向武漢方向騎行。“一個人挺孤獨的。路上有不少汽車,但騎車的只有我一個。”

一路有雨,她的羽絨服早被淋濕。天黑了,就打開手機上的“手電筒”,繼續騎。晚上8點,她看到路口的燈光下,站著幾個民警,才知道到了潛江。

據她回憶,民警看見她很是驚訝:“這么晚了,你一個女孩子怎么騎自行車?”

“我當時對搭車已經不抱希望了,最壞的打算就是用5天騎回去,但是遇到了好心的民警。他們幫我找了一家旅館,還答應幫忙想辦法。”甘如意說,“他們聯系了潛江高速交警,還給我買了一堆吃的。”

第四天,2月3日早上,高速公路潛江路段起大霧,車子不能通行。10點,霧散,開始放行。潛江民警施虎幫忙找了一輛去漢口送血液的順風車。

“一路上,司機蠻驚訝的,問最多的就是我怎么騎這么遠,到了武漢怎么回單位。”甘如意說,“司機表示愿意繞一下,送我去江夏。但江夏太偏了,不順路。我不好意思,怕他們有急事。”

甘如意來江夏工作2年多,只有為數不多的幾次去了武昌、漢口玩兒。距離有多遠,她其實沒有概念,但記得光坐公交車需要2個多小時。“我不想再麻煩他們,這就已經幫了大忙。”

當日中午12點多,順風車到達漢陽區。甘如意下車后,找了一輛共享單車,靠手機導航繼續向前騎。“導航耗電特別快,手機很快就沒電了。”甘如意逢人便問:到江夏金口怎么走?

下午6點,她如愿到達金口衛生院范湖分院。“那一刻我特別輕松!”她說,“除了膝蓋疼得不行。”

“領導和同事們覺得太不可思議了”

每天晚上安頓下來后,甘如意都只給爸爸媽媽打個電話,報聲平安。“我不想跟其他人多說,都封著路,車走不了,說了也沒用。”

據說,甘如意的爸爸回到家后,被媽媽好一頓埋怨:應該把她帶回家,或者陪她一起到武漢。

3日晚上8點多,甘如意通過朋友圈向所有人報了平安:“從家騎車到潛江走走停停花了三天時間,今天下午終于安全抵達宿舍,謝謝大家的關心,希望戰‘疫’我們能早日取得勝利。”

她的同事們這才知道,這個看起來瘦瘦弱弱的小姑娘,經歷4天3夜,一路吃著泡面,跨越300多公里,竟然騎回了武漢。“他們都說太不可思議了”,說到這里,甘如意才露出受訪半個多小時以來第一次微笑。

院長陳宗勇聞訊后對甘如意心疼不已:“你怎么不給我打電話呢?我可以想辦法接你啊!”。她回答說院長肯定很忙,不想打攪。

“她骨子里有股韌勁,這事發生在她身上一點也不奇怪。”陳宗勇說,“她這個行為我認為不是偶然,她平時工作認真負責,挺有責任心。在大是大非面前,她(也一樣)有責任心!”

甘如意的朋友圈顯示,她于2017年開始用微信,但2018年只有一條朋友圈,2019年也只有一條。向大家報平安的這一條群發,是甘如意2020年的第二條朋友圈。

而今年第一條朋友圈是,1月31日下午2點多:“多年沒騎自行車,膝蓋疼。”甘如意對記者表示,自己在初中前兩年,一直是騎車上下學的,從家到學校要騎50分鐘。

“沒有這個底子,我也不敢嘗試騎車回武漢。”甘如意表示。

據她回憶,騎車回武漢的行為也驚著了自己的同學。他們紛紛私信她,一起鼓勁:“武漢加油!”

“我每年都在寫申請,積極向黨組織靠攏”

2月10日,甘如意告訴記者,膝蓋第二天就沒事了。回來上班7天,跟往日上班沒太多差別。因為疫情,每天檢驗20多份血液樣本,然后配合防疫做一些輔助工作。

“小時候總容易生病,所以覺得當醫生很神圣。”甘如意回憶說,她后來選擇了從醫道路,就讀于湖北中醫藥高等專科學校。

而據報道,“字寫得特別好”“書法比賽中獲得過第一名”“課堂筆記總是整整齊齊的”“成績優異,不張揚,學習踏實,每次考試基本都是班級前三名。”是諸位大學老師對甘如意的記憶碎片。

而“學霸”甘如意最喜歡上的課是臨檢,“顯微鏡下能看到好多平時肉眼看不到的東西。”

甘如意告訴記者,男友也是在大學認識的,都是學醫的。“他也是看到我的朋友圈,才知道我騎車回武漢的。”甘如意回憶說,“他特別內疚,直說自己沒做好。其實沒關系的,他回老家了,肯定出不來。”

“希望疫情早日過去,我要攢錢出去玩。最想去北京,看看故宮、長城……”24歲的甘如意,迄今只去過長沙。

“我每年都在寫申請,積極向黨組織靠攏。”甘如意最后對記者說。

(新媒體責編:zfy2019)

聲明:

1、凡本網注明“人民交通雜志”/人民交通網,所有自采新聞(含圖片),如需授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源。

2、部分內容轉自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

3、如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。電話:010-67683008

人民交通24小時值班手機:17801261553 商務合作:010-67683008轉602 E-mail:zzs@rmjtzz.com

Copyright 人民交通雜志 All Rights Reserved 版權所有 復制必究 百度統計 地址:北京市豐臺區南三環東路6號A座四層

增值電信業務經營許可證號:京B2-20201704 本刊法律顧問:北京京師(蘭州)律師事務所 李大偉

京公網安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第16597號

京公網安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第16597號